歯周病

24時間WEB予約実施中

歯周病について

歯周病とは

歯周病とは、細菌の感染が原因で歯肉(歯茎)に炎症が発生する疾患のことです。歯肉が赤く腫れ、最終的には歯を支える骨を溶かして、歯が抜け落ちてしまうことのある恐ろしい病気です。「日本人の3人に1人は歯周病を発症している」と言われるほど、歯周病は私たちの身近に迫っています(ただし、歯周病には軽度・中等度・重度の3段階があり、重度の方は全体の7%ほど)。

進行度合いに個人差こそあれ、いつ誰が歯周病にかかっていてもおかしくない状況のため、歯周病にかかっていないか心配になった方や、下記の症状に心当たりがある方は、一度歯科医院を受診してみてはいかがでしょうか。(軽度など)早期に歯周病を発見することができれば、歯を健康で長持ちさせることができます。

歯周病の主な症状

歯周病は別名Silent disease(=サイレント

ディジーズ、沈黙の病気)と呼ばれる、自覚症状を感じにくい病気です。気づいた時には重度まで進行していて、歯を支える骨がほとんど無くなっており、歯が勝手に抜け落ちてしまうこともあります。

歯周病が進行すると下記のような症状が現れるため、心当たりのある方は注意が必要です。

- 歯がグラグラする

- 起床時に口の中がネバネバする

- 歯磨きの際に出血する

- 硬いものが噛みづらい

- 歯茎が腫れることがある

- 歯茎が下がり、歯と歯の間に隙間を感じる

- 知覚過敏になる(歯がしみる)

歯周病が進行すると

どうなってしまうの?

歯周病が進行すると、最終的には歯を支える骨が失われてしまい、歯が抜け落ちてしまいます。

骨が失われるため、欠損した部位の補綴処置は条件が不利になってしまいます。義歯を選択すれば安定感が出しづらく、インプラントを選択すれば大掛かりな骨造成が必要になります。

ブリッジではダミーの部分が長くなったり見た目が悪くなります。これらの条件を改善した上で、インプラントを行う事が可能ですが、付加的な時間と費用が必要になります。

また、基本的に慢性疾患である歯周病は進行の停止が治療目標です。条件がそろっていて初めて歯周組織再生療法が適応できますが、これ以外のケースは失われた骨は戻らず、歯に揺れが残る場合があります。その際には歯を連結固定することで機能を回復する方法をとります。

この連結修復は基本的に保険適応外となります。また、歯周病に伴う炎症は歯の病的な移動を起こします。これを適正に機能する位置に戻すべく矯正治療を行うことができます。矯正治療と連携して歯周治療を行うことができるのも当院のメリットとなります。

歯周病が原因で発生する疾患

知覚過敏

歯周病が原因で知覚過敏になることがあります。

知覚過敏とは、歯ブラシの毛先や冷たい食べ物・飲み物などの刺激により、歯がしみたり痛みが生じたりする現象のことです。

歯周病治療では、歯周病の原因である歯垢(プラーク)や歯石を取り除くことで、歯周病の進行を抑えて、歯茎を健康な状態に戻します。

ただし、この歯石を取り除くと、歯石によって隠れていた象牙質の部分が露出して、しみる症状が強くなる場合もあります。

海神あらき歯科・矯正歯科では、知覚過敏が極力起きないよう、薬剤を塗布しながら慎重に歯石を除去しています。

それでも(知覚過敏が発生しないか)心配な方は、ご自宅で歯磨きをする際に、硝酸カリウムや乳酸アルミニウムなど知覚過敏を防ぐ成分が配合されている歯磨き粉を使用すると良いでしょう。

口臭

歯周病や歯槽膿漏が原因で、口臭が発生している場合があります。

口臭が気になる方で、「歯茎から出血する」「歯がぐらつく」「歯茎が下がってきたと感じる」方は、一度歯科医院を受診しましょう。歯周病を治療することで、口臭が改善できるケースがあります。

歯周炎

歯肉炎とは、歯周病における極めて初期段階の症状を指します。不十分な歯磨きなどで発生した食べ残しが、時間の経過と共に細菌に変わり、歯肉の炎症を引き起こします。

歯茎は健康なピンク色ではなく赤く腫れ上がり、歯磨きの際には歯肉から出血する場合もあります。

ただし、歯を支える骨が溶けてしまう歯周病と異なり、歯肉炎は骨が溶けていない状態のため、歯周炎の段階でブラッシングなど口腔内ケアを改善できれば、歯肉を健康な状態に戻すことが可能です。

歯周病の原因は?

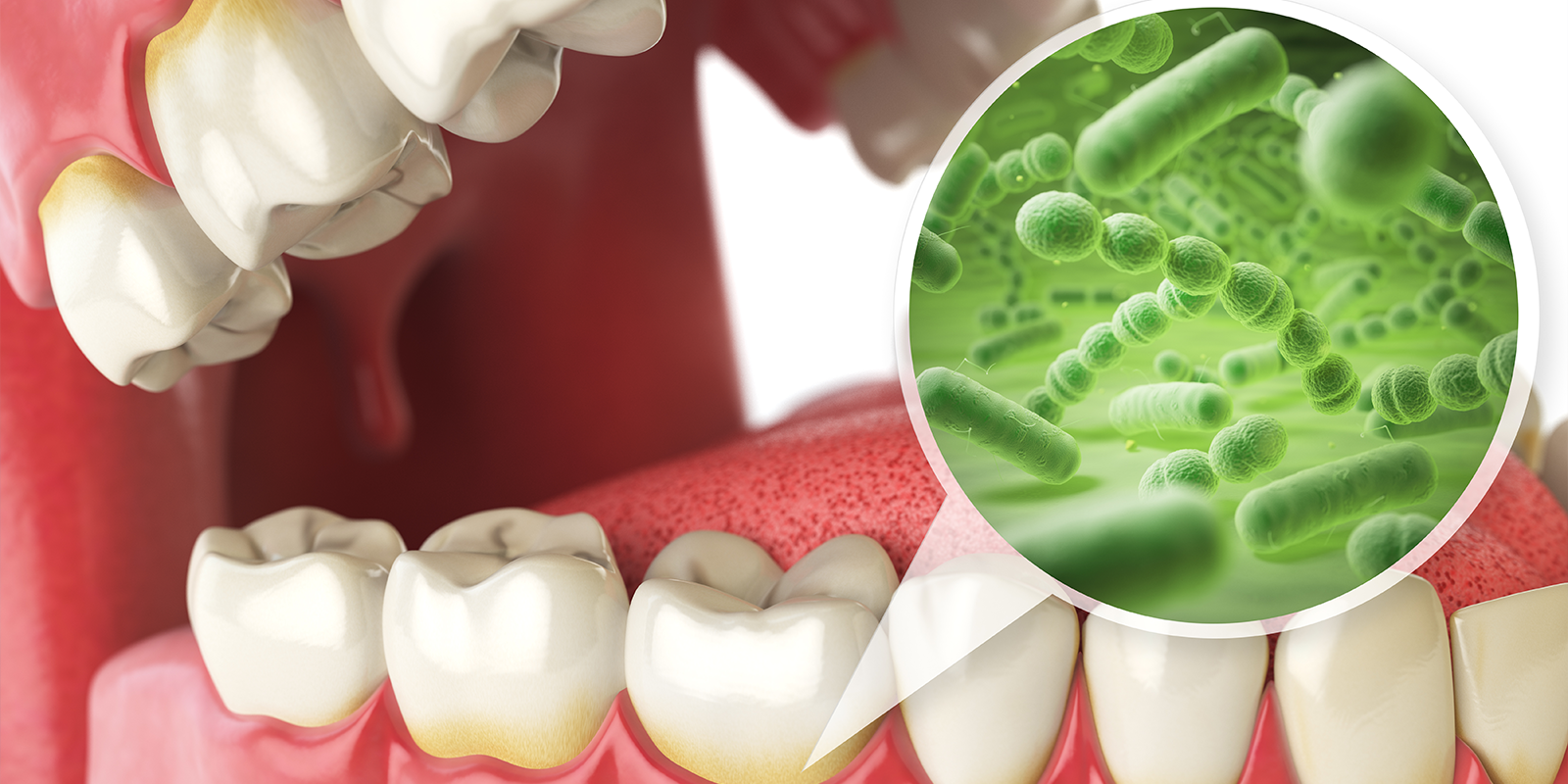

歯垢(プラーク)

歯周病の原因として、最も多く挙げられるのが、歯垢(プラーク)です。

(余談ですが、歯磨き粉のCMなどで耳にする歯石とは、この歯垢が石のように硬くなったものを指します)

人間の口腔内には400〜700種類もの細菌が潜んでいると言われています。普段は悪さをせず大人しくしている細菌ですが、不十分な歯磨きや砂糖の過剰摂取などが原因で、歯の表面にネバネバした物質を作り出すことがあります。

このネバネバした物質が歯垢(プラーク)です。歯垢の中に含まれる歯周病菌が(歯垢の中には虫歯菌も含まれていますが、虫歯菌より歯周病菌の方が多く含まれているそうです)、歯周病を引き起こしてしまいます。

また、歯垢をそのまま放置しておくと硬い歯石に姿を変え、歯周病を進行させるほか、歯磨きなどのセルフケアでは取り除くことができなくなってしまうので注意が必要です。

その他

歯垢以外にも、生まれつきの体質、噛み合わせの悪さ、生活習慣など、歯周病を引き起こす原因は様々です。

また、複数の原因が重なっている場合もあります。

歯周病になりやすい条件は?

前述の通り、歯周病を引き起こす主な原因は、歯垢(プラーク)です。ブラッシングが不十分だと歯垢が発生しやすく、歯周病の発症リスクが高まります。ただし、歯周病の発症リスクを高める条件は、1つだけではありません。

充分に歯磨きができていない方

食後の歯磨きが不十分だと、歯の表面に、歯垢(プラーク)というネバネバした物質が付着します。歯垢はやがて歯石に変わり、歯石を放置していると歯周病が進行してしまうので注意しましょう。

また、歯石は歯ブラシで取り除けないため、進行度合いによっては、歯科医院で専門の器具などを用いて除去する必要があります。日々のブラッシングで、歯石に変わる前の歯垢をキチンと落として、歯周病の予防に努めましょう。

喫煙習慣がある方

煙草(タバコ)に含まれている有害物質、ニコチンは血管を収縮させる働きを持つ、歯茎の血行を悪化させる成分です。

老廃物が流れにくくなるだけでなく、歯肉に酸素・血液・栄養などが行き渡りづらくなるため、喫煙者は非喫煙者に比べて、歯周病の発症リスクが高くなると言われています。

また、煙草に含まれる有害物質が歯の表面に付着することで、歯垢が生まれやすくなることも、歯周病の発症リスクを高める原因の1つです。

そもそもニコチンには、免疫力を低下させて、歯周病を含む病気に対する抵抗力を弱体化させる働きを持ちます。

歯周病だけでなく生活習慣病など全身疾患の発症リスクを抑えるためにも、喫煙習慣を改めてみてはいかがでしょうか。

ストレスを感じている方

ストレスを抱えていると、免疫力が低下して、唾液の分泌量が少なくなります。

唾液には口腔内を綺麗にしてくれる自浄作用が備わっているのですが、唾液が少なくなることで口腔内が乾燥状態になり、歯周病(や虫歯)の発症リスクが高まるためです。

また、ストレスを抱えている人には“食いしばり”が多く見られます。歯を強く食いしばると、歯を支える歯周組織に負担がかかって弱体化してしまい、結果的に歯周病を悪化させてしまう場合もあります。食いしばり癖のある方は、歯科医院を受診して、「歯周病を発症していないか?進行していないか?」定期的にチェックすることをおすすめします。

糖尿病を患っている方

糖尿病は、免疫力を低下させる恐ろしい病気です。免疫力が低下すると、歯周病菌などに対する抵抗力が低下して、歯周病を進行・悪化させてしまう場合もあります。また、糖尿病を患うと唾液の量が減少するため、唾液量の減少に伴う口腔内の乾燥も、歯周病を進行させる一因となります。

近年、歯周病と糖尿病は、相互関係があることが判明しました。歯周病を患うことで血糖値が上昇してしまうことがあり、また、歯周病治療を行なうことで血糖値を減少させることができるそうです。

歯周病と全身疾患の

関係について

前述の通り、歯周病と糖尿病には相互関係があります。

ただし、相互関係があると言われているのは糖尿病だけではありません。

その他全身疾患も、歯周病と関係があると言われています。

歯周病と心臓血管疾患

慢性的な歯周病により、歯周病菌が血管内に入り込むことがあります。

歯周病菌を含んだ血液が心臓に送られてしまうと、歯周病菌が心臓の弁や内膜に感染して、心内膜炎という疾患を引き起こす可能性もあります。

また、歯周病菌が心臓の血管に入り込んでしまうと、血栓を形成して血管が狭くなったり、血管内皮を障害されたりすることで動脈硬化を起こし、狭心症や心筋梗塞の発症リスクを高めるリスクがあります。

歯周病と糖尿病

前述の通り、歯周病と糖尿病は相互関係があると言われています。

歯周病は、歯肉や(歯を支える)骨といった歯周組織に炎症を引き起こす病気です。

歯周病が進行すると、この炎症が全身にまで広がり、インスリン(膵臓で作られる、血中の糖濃度を下げるホルモン)の働きを弱めると言われており、血糖値が上昇することで糖尿病の悪化につながる場合があります。

また、糖尿病悪化により、網膜症・腎臓病・神経障害などの合併症の発症リスクが高まる可能性があるため、糖尿病を患っている方は歯周病予防にも気をつけましょう。

歯周病と低体重児出産・妊婦の歯肉炎

妊娠中はホルモンバランスが大きく崩れるため、歯周病発症リスクが高くなります。また、歯周病を患っている方が妊娠した場合、歯周病菌や炎症性物質が血管を通じて子宮筋に作用し、子宮収縮を引き起こす可能性もあります。

その結果、早産や低体重児出産のリスクが増加すると言われているため、妊活を検討されている方は、事前に歯周病検査を受けることをおすすめします。

また、妊娠中でも歯周病の進行具合や、妊娠期間によっては歯周病治療を受けることが可能です。歯周病治療は、胎児の健康にも好影響を与えると言われているため、気になる方は一度歯科医院を受診・相談すると良いでしょう。

歯周病と誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)とは、むせた際に食べ物・飲み物・唾液・胃酸などが誤って気管に入り、それが肺に流れ込むことで起因する肺炎のことです。

誤嚥性肺炎の原因となる細菌の大半は、唾液の中などに含まれる歯周病菌です。

誤嚥性肺炎の原因となる細菌の多くは、歯周病菌であると言われているため、歯周病を予防したり治療したりすることで、誤嚥性肺炎を予防することができます。

特に高齢の方の場合は、加齢と共に食べ物を上手く飲み込みづらくなり、むせやすくなるので、歯周病にも注意しましょう。

歯周病の予防について

歯科医院によるプロケア

歯周病の予防には、歯科医院による定期メインテナンスが効果的です。

定期検診では、歯科医師や歯科医師が専門的な器具を用いて、歯垢や歯石を取り除いてくれます。

歯垢は歯磨きなどブラッシングで落とすことができますが、歯垢が石灰化(硬く変化した)した歯石は、自身で落とすことができません。

また、歯石を放置すると歯周病が進行してしまうので、定期検診を受けていない方は、数ヶ月に一度歯科医院を受診することをおすすめします。

自宅で行なうセルフケア

歯科医院だけではなく、自宅でも歯周病予防に取り組むことができます。

たとえば、ブラッシングです。

定期検診時に歯科衛生士へ相談すると、患者様1人ひとりに合わせたぴったりの歯ブラシやブラッシング方法を提案してくれます。

また、自宅で歯垢(プラーク)を落とす場合は、歯ブラシに加えて、糸ようじ(フロス)や歯間ブラシなどを使用すると、より効果的です。

歯周病の段階と

主な症状について

軽度歯周病

| 見た目 | 歯肉(歯茎)が赤くぷっくりと腫れ上がり、健康的なピラミッド型の三角形ではなく、丸みを帯びています。また、歯と歯茎の境目に歯垢(プラーク)が付着している場合。 |

|---|---|

| 痛み | ほとんど痛みはありません。ただし、歯肉炎と異なり、歯を支える骨が溶け出しています。 |

| 日常生活の支障 | ブラッシング時に出血と痛みを伴うことがあります。 |

中等度歯周病

| 見た目 | 骨が半分ほど溶けており、歯茎が下がって歯が長くなったように見えます。また、歯根(歯の、歯茎の中に入っている部分)に付着した歯石が透けて見えるため、歯茎が薄ら黒く見えることもあります。 |

|---|---|

| 痛み | 軽度と同じくほとんど痛みはありません。 |

| 日常生活の支障 | ブラッシング時に、軽度よりも酷い出血や痛みを伴います。また、歯がぐらつき、歯が浮いた様な違和感を覚えるため、硬いものが噛みづらくなるでしょう。 |

重度歯周病

| 見た目 | 歯周ポケットが深くなり、歯を支える骨が2/3以上溶けている状態です。赤くブヨブヨと腫れた歯茎から、血や膿が出ます。また、歯を支える骨がなくなり、歯茎が下がることで、より歯と歯の隙間が目立つでしょう。 |

|---|---|

| 痛み | 軽度・中等度と同じく、ほとんど痛みはありません。ただし、歯を支える骨がないので、いつ歯が抜け落ちてもおかしくない状態です。 |

| 日常生活の支障 | 中等度に比べて激しい“ぐらつき”を感じるようになり、ものを上手く噛めなくなります。その他、「口の中がネバネバする」「血の味がする」「強い口臭を感じる」などの症状を感じるでしょう。 |

精密歯周病検査の流れ

検査の流れ

- プロービング検査プローブと呼ばれる細い器具を用いて、歯周ポケット(=歯と歯茎の間にある溝の深さ)を測定します。歯周ポケットの深さは、健康時で1〜3mmですが、歯周病の進行によって数字が大きくなります。

- プロービングした時の

歯茎からの出血 - 歯の動揺度

- プラークの付着度精密歯周検査とは、基本検査とは違い歯周ポケットの測定を4点以上で行ないます。基本検査では1点以上の歯周ポケットの検査になるので、精密検査の方が測定するポイントが多くなるのでより詳しく分かります。

歯周病治療の流れ

歯周病の治療方法は、進行度合いなどに応じて異なります。

初期

軽度の歯周病や歯肉炎は、適切なブラッシングなどによって改善を図ることが可能です。

海神あらき歯科・矯正歯科では、初期の歯周病を患っている患者様に対して、歯科医師や歯科衛生士が、自宅でできるブラッシング指導を行ないます。

その後は、数ヶ月に一度のペースで来院いただき(定期検診)、経過を観察しながら、必要に応じてクリーニングを実施。

歯垢(プラーク)や歯石を取り除いて、歯周病の進行を抑えます。

中等度

歯周ポケットの測定やレントゲン撮影といった歯周病検査を実施します。

その後、SRP(スケーリング、ルートプレーニング)を行ない、歯垢(プラーク)や歯石、歯周病菌に感染したセメント質などを、複数回にわたって除去。歯周ポケットの深さを減少させて、歯周病の進行を抑え、症状の改善を図ります。

スケーリングとは

専門の器具を用いて、歯科医師や歯科衛生士が、歯の表面に付着した歯垢(プラーク)や歯石を除去することです。歯垢は丁寧なブラッシングで取り除くことができますが、歯垢が石灰化(硬く変化)した歯石は、日々の歯磨きだけでは取り除くことができません。

ルートプレーニングとは

歯茎より下の位置に付着した歯石を、超音波スケーラーで除去すること。歯周組織を傷つけないよう、慎重に歯石を取り除く必要があるので、複数回にわたって特定の部位を処置する場合があります。

重度

重度まで進行した歯周病は、ブラッシングやSRPなどで改善しない可能性が高いと言われています。カウンセリングを行ない、「抜歯をするか?」「歯周外科処置を行なうか?」などご要望をヒアリングした上で、治療計画を提案し、ご納得いただいた後に治療を行ないます。

歯周外科治療とは

歯周病の感染を引き起こす原因である、歯石の除去を主な目的とした、外科治療のことです。また、歯周外科治療は、種類歯石を除去した後で、歯周病によって失われた機能回復など目的に応じた、複数の治療方法に分類されます。

歯周外科治療の種類

歯周外科治療は、失われた骨を作り直す『歯周組織再生療法』、骨や歯肉の形を整えて管理をしやすくする『切除療法』、審美的な歯茎のボリュームや特性を取り戻す『歯周形成外科処置』などに分類されます。

それぞれに適応症があり、治療には専門的な知見と適切な診断が必要です。海神あらき歯科・矯正歯科では、大学病院などで歯周組織再生療法を含む多くの歯周外科処置を経験した加藤院長が歯周外科治療を担当します。

歯周外科治療は痛い?

局所麻酔を施すことにより、ほぼ完全に痛みのない状態で手術を行なうことが可能です。また、万が一処置中に何かしらの感覚がある場合は、麻酔を追加して処置を行なうのでご安心ください。また、保険適用外ですが、処置中の不快感を大きく軽減できる鎮静下での手術にも対応しています。

歯周組織再生療法とは

歯周病によって破壊された・損傷した歯周組織を再生させる外科処置です。

歯周外科治療に加えて、骨を作り直すために骨造成と似た処置を行ないます。また、歯と骨との付着を促す成長因子を含んだ薬剤(エムドゲイン、リグロス)・骨補填材・スペース維持などの目的で膜を使用する場合もあります。

尚、MI(ミニマルインターベーション)に基づいて、マイクロスコープを用いた低侵襲な手術(マイクロサージェリー)を行なっています。

歯周組織再生療法の種類

種類は明確には分かれていませんが、骨の失われ方により術式を選択しています(術式により用いる材料や開く範囲が異なります)。

また、前述の歯周組織再生療法に用いる、「成長因子を含んだ薬剤」が、エムドゲインとリグロスです。両者に期待する作用は似ていますが、含まれている成分が異なります。

エムドゲインは、歴史のある薬剤です。有効性を示す論文の数が圧倒的に多く、ブタの歯胚由来の成分により作られています。

一方のリグロスは、近年大阪大学の研究グループの功績が主となり臨床応用に至りました。特定の成長因子を生成することにより、人工的に作られた薬剤です。また、日本発祥・日本製の薬剤であることも特徴の1つと言えるでしょう。

海神あらき歯科・矯正歯科では、このエムドゲインとリグロスを適切な診断を元に使い分け、他の材料や術式とともに応用することにより、歯周組織再生療法を行なっています。

歯周病治療の症例

Case1

Before

After

| 主訴 | 歯が抜けていく |

|---|---|

| 治療期間 | 3年間 |

| 治療費用 | 2,500,000円 |

| 治療の内容 | 歯周治療 部分矯正 セラミックブリッジ コーヌステレスコープデンチャー |

| 治療の特徴 | 一本の抜歯のみで上顎の歯を保存しました。 歯周病により動揺が残った歯を義歯により互いに固定しつつ、 咬み合わせの再建を行いました。 |

Case2

Before

After

| 主訴 | これ以上歯を失いたくない |

|---|---|

| 治療期間 | 24ヵ月 |

| 治療費用 | 150,000円 |

| 治療の内容 | 歯周基本治療 マイクロサージェリーによる歯周組織再生療法 |

| 治療の特徴 | マイクロスコープを用いた低侵襲な手術により失われた骨を含めた 歯周組織の再生を行いました。 |

歯周病でよくあるご質問

Q.歯磨きする際に出血することがあるのですが、歯周病が原因でしょうか?

ブラッシング時に出血する原因は、歯茎の炎症によるものがほとんどです。

また、歯磨きをしただけで、健康な歯茎から出血することはまずありません。

歯周病や歯肉炎によって歯茎の炎症が発生している可能性は、充分にあります。

頻繁に出血する場合は、歯科医院で歯周病の検査を受けましょう。

Q.歯周病は何歳くらいから

気をつければよいのでしょうか?

A.近年は、15〜24歳の若い世代で歯周病の患者数が増加しているため、10代中盤から歯周病予防に取り組むと良いでしょう。

ブラッシングなど自宅ケアの他、歯科医院を定期的に受診して、歯のクリーニングを受けることをおすすめします。

Q.歯周病の発症リスクに男女差は

ありますか?

A.男性より女性の方が歯周病にかかりやすいと言われています。歯周病を引き起こす歯周病菌の中には、女性ホルモンを好む細菌が存在するそうです。また、歯周病はホルモンと密接な関係があり、思春期・妊娠中・更年期などライフステージにおけるホルモンの変動により、歯周病の発症リスクは高まります。

たとえば、思春期を迎えて月経が始まると、女性ホルモンが歯垢(プラーク)などの刺激物に過剰な反応を示すようになり、歯茎が腫れてしまう場合もあります。

また、妊娠中は女性ホルモンの分泌量が増えるため、妊娠性歯周炎の発症リスクが高まります。ホルモンバランス以外にも、つわりによる食生活の乱れやブラッシング不足が原因で歯周病の発症リスクが高まるので注意が必要です。つわりが酷く歯磨きしづらい場合は、洗口剤を使用すると良いでしょう。

Q.歯周病は必ずかかる

病気なのでしょうか?

A.ただし、「日本人の3人に1人は歯周病を発症している」といわれるほど、一般的な病気です。

適切な口腔内ケアができず、歯周病の原因である歯垢(プラーク)や歯石が除去できていないと、歯周病を発症する可能性は高くなります。

歯周病を予防するためには、食後など1日3回のブラッシング、フロスや歯間ブラシなど歯ブラシ以外のケア、歯科医院の定期メンテナンス(クリーニング)などが有効です。また、遺伝など生まれつき歯周病にかかりやすい体質の方でも、歯科医院で定期検診を受診して適切なケア・治療を行なうことで、発症や症状を抑えることができます。

Q.自分の口臭が気になります。

歯周病でしょうか?

A.歯周病が原因の場合もありますが、起床時・緊張時など唾液量の減少に伴う口腔内の乾燥や、詰め物・被せ物の経年劣化部分に発生する汚れなど、口臭の原因は様々です。

口臭の原因・種類には、たとえば下記が挙げられます。

- 唾液の減少(生理的な口臭)

- 歯槽膿漏や歯周病などの疾患

(病的な口臭) - 口腔内の乾燥(ドライマウスなど)

- 口呼吸

- 虫歯、または治療終了後の

詰め物・被せ物 - 舌の汚れ

- 全身疾患

歯周病を治療したからといって必ずしも口臭が改善されるとは限りませんが、歯周病を治療することで口臭が改善される可能性が充分にあります。自身の口臭が気になる方は、一度歯科医院で歯周病検査を受けてみてはいかがでしょうか。

Q.歯周病は伝染しますか?

A.歯周病の原因は、歯垢(プラーク)中に含まれる歯周病菌です。この歯周病菌が、唾液などを通じて他人に移動する可能性はあります。

キスなど口を介したスキンシップで、パートナーや赤ちゃんが歯周病に感染するケースは珍しくありません。

ただし、歯周病菌が移動したからといって、必ずしも歯周病を発症するわけではありません。歯周病の原因となる歯垢を除去したり、歯科医院で定期検診を行なったりすることで、歯周病を予防することは充分に可能です。

また、赤ちゃんや小さなお子さんは、虫歯に感染しやすいため、親御さんが注意を払いましょう。

赤ちゃんは歯周病菌を持たない状態で生まれますが、前述の通り両親や周りの人達からキスなどスキンシップを受けたり、スプーン・お箸など食器を共有されたりすることによって、歯周病菌や虫歯菌に感染する可能性があります。

Q.親が歯周病なのですが、

歯周病は遺伝しますか?

A.歯周病自体は遺伝しません。ただし、歯周病に対する抵抗力・免疫、いわゆる「歯周病のかかりやすさ」は遺伝すると言われています。

ただし、歯周病菌は唾液を介して感染するので、たとえば(直箸など)同じ皿の料理を家族など複数名で食べる場合は注意が必要です。 その他、歯垢や歯石のできやすさ・歯並び・唾液の質なども遺伝すると考えられています。

歯周病治療監修

海神あらき歯科・矯正歯科

院長加藤佑治

海神あらき歯科・矯正歯科では、歯周病学会認定医の資格を持つ加藤院長を中心とした、担当医と担当衛生士のチーム歯科医療を提供しています。

歯周病治療を統括する加藤院長は、大学病院などで歯周組織再生療法を含む多くの歯周外科処置を経験しました。また、補綴に関する豊富な知識を持ち合わせており、「問題を抱えている歯だけでなく、お口全体のバランスをどのように取るか?」「そのためには、どの歯を優先して治療すべきか?」を考えて治療しています。歯周病の基本的な治療から歯周組織再生療法を含む外科処置までを、補綴を含めたゴールを見据えてシームレスに受けられる点は、海神あらき歯科・矯正歯科のストロングポイントです。

経 歴

- 鹿児島県 ラ・サール高等学校

- 東京医科歯科大学 歯学部

- 東京医科歯科大学 歯学部附属病院

歯周病外来 勤務 2016-2020 - 東京医科歯科大学 非常勤講師 2021

- 埼玉県 斉田歯科医院 勤務

- 愛知県 加藤歯科医院 副院長

所属学会

- 歯学博士(東京医科歯科大学 歯周病学分野)

- 日本歯周病学会

- 日本臨床歯周病学会

- なんかよう会

- VL会

- LIFE

診療メニュー

他にどんな歯科治療をお探しですか?

海神あらき歯科・矯正歯科では、あらゆるお悩み・症状に対応可能です。痛いのを治したい、しっかり噛みたい、見た目をキレイにしたい。皆様のお悩みは人それぞれです。患者様一人ひとりのお悩みにしっかりと耳を傾け、治療の内容について丁寧に話し合いをしていきます。歯のことでお悩みでしたらコーナン京葉船橋インター店2階の歯医者の当院までお気軽にご相談ください。