親知らず抜歯

24時間WEB予約実施中

親知らずについて

親知らずとは、一番最後に生えてくる、最も奥にある歯のことで、正式名称は『第三大臼歯』です。

ただし、中には親知らずが生えない方や、顎の骨に埋まっていたり横向きに倒れていたりして、親知らずが生えてはいるものの見えない方もいます。

尚、親知らずの由来は、「親に知られることなく生えてくる歯」で、親元を離れて生活したり、親の手がかからなったりする、10代後半〜20代前半に生えることに起因するそうです(その他諸説あります)。

親知らずを抜かずに放置していると、隣り合う他の歯を虫歯にしてしまう可能性があるため、また機能的ではないため、抜歯を勧める歯科医師が多いでしょう。また、抜歯した親知らずは、欠損した他の部位への移植に使える場合があります。

親知らずと歯並び

親知らずと歯並びの関係性について

親知らずは歯並びにも影響を与えます。

現在でこそ「機能的ではない」と言われる親知らずは、かつて古代において、木の実など硬いものを噛む大切な歯として立派に機能を果たしていました。しかしながら時代や文明が進むにつれて、人間は調理済みの軟らかい食べ物を噛むようになり、親知らずを含む歯の機能が低下し、顎が縮小したと言われています。

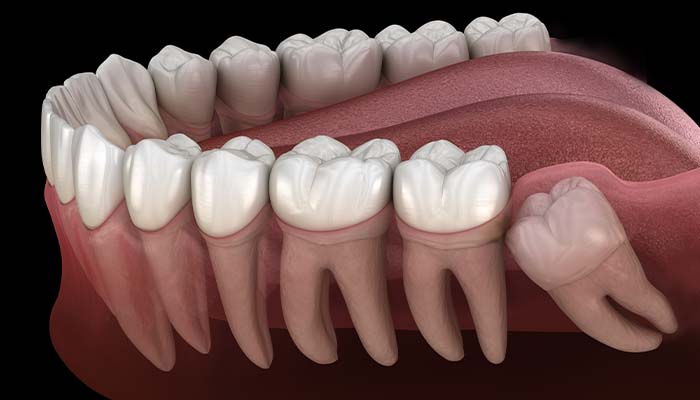

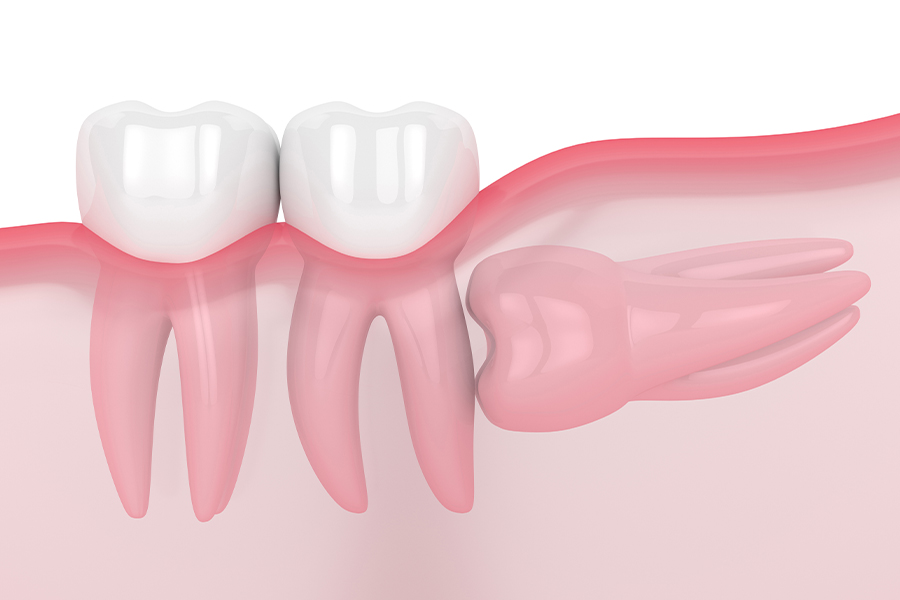

そのため私たち現代人は顎の骨が小さく、歯が並びきらないために、親知らずが生えてこなかったり、親知らずが横向きに生えてしまったりするそうです。

また、横向きに生えた親知らずは、隣の歯の根っこを押し込んでしまうため、歯並びがガタガタになってしまう場合があるので注意が必要です。

歯列矯正の前に親知らずを抜くべきか

歯列矯正を経験された方の中には、矯正治療を始める前に歯科医師から「親知らずを抜歯しましょう」と提案された方もいるでしょう。

前述の通り親知らずは歯並びに影響を与えるため、(生え方にもよりますが)親知らずが生えたまま矯正治療を始めると、矯正の進行を妨げる可能性があるのです。

また、親知らずを抜かずに矯正治療を終えることができたとしても、治療終了後に親知らずが原因で歯並びが悪化してしまうケースがあります。「過去に矯正治療を終えているのに、再び歯並びが悪化し始めてしまった……」という方は、親知らずが起因している可能性があるので、歯科医院を受診して診断してもらいましょう。

矯正治療について親知らずが痛む原因・メカニズム

痛みの原因

親知らずの痛みは、夜も眠れないほどのズキズキ激しいものから、何となく感じる違和感や、歯茎が腫れている感覚まで、大小様々です。親知らずが痛む原因は、大きく分けて4つに分類されます。

-

虫歯・歯周病

親知らずは、一般的に奥歯と言われる『第二大臼歯』の、さらに奥に位置する『第三大臼歯』といわれる歯です。ブラッシングしにくいので汚れが残りやすいため、他の歯に比べて虫歯や歯周病になりやすいと言われています。

-

萌出(親知らずが生えてくる際の痛み)

萌出(ほうしゅつ)とは、歯が生えてくること。親知らずの萌出時は、顎の骨や歯茎の中から外に出ようとする力が働き、隣り合う歯や歯茎を押し込む際に痛みが生じることがあります。

-

智歯周囲炎(ちししゅういえん)

『智歯(ちし)』とは、親知らずを意味する言葉です。つまり、智歯周囲炎とはその名の通り、親知らずが原因で周囲の歯茎に炎症を引き起こしてしまう症状を指します。

20歳前後の若年層に多く見られる病気で、主な症状は「頬が腫れる」「歯茎が腫れる」「強く噛むと痛みがある」「奥歯に鈍い痛みを感じる」 など。 -

歯性感染症

歯性感染症とは、虫歯・歯周病や智歯周囲炎などが原因で発生した細菌が、炎症を引き起こして顎やリンパなど周囲の組織へ浸入することによって引き起こされる病気・症状の総称です。代表的な歯性感染症には、顎骨骨膜炎と化膿性リンパ節炎の2つが挙げられます。

親知らずが虫歯になるとズキズキと痛みが発生し、歯周病になると歯茎の腫れや出血などの症状が発生することもあるので、食後の歯磨きなどと併せて歯科医院の定期検診を受けるなど、小まめなケアを心がけましょう。

また、親知らずは真っ直ぐ生えてくる場合もあれば、横向きに生えてくる場合もあり、生え方には個人差があり、顎の状態によって様々です。

真っ直ぐ生えてくるスペースが確保されている場合は、(萌出時の)断続的な痛みが発生した後に歯茎が膨れて、通常の歯と同じように親知らずが顔を出します。ただし、スペースが確保されていない場合は横向きなど角度のついた状態で萌出するため、前者に比べて痛みを長時間感じることがあるでしょう。

たとえば、横向きに親知らずが生えている場合は、ブラッシングしづらいため、溜まった食べ残しに細菌が感染して、智歯周囲炎が起こりやすくなります。また、親知らずが完全に歯茎の下に埋まっている状態でも発症する可能性のある病気です。ただし、親知らずが真っ直ぐ正しい位置に生えてくる場合、智歯周囲炎の症状はほとんどみられません。

顎骨骨膜炎

顎骨骨膜炎とは、顎の骨まで侵入した虫歯菌や歯周病菌が炎症を引き起こす病気です。主な症状は、顎を中心とした「顔の腫れ」や「ズキズキとした痛み」など。

化膿性リンパ節炎

虫歯菌に感染したリンパ節が炎症を起こす病気です。主な症状は、「リンパの腫れ・痛み」「歯が浮くような感覚」「頭痛」「高熱」など。

親知らずが引き起こす主な症状

具体的な症状

腫れ

歯茎・頬が腫れる場合があります。

痛み

歯痛や頭痛を引き起こす場合があります。

疾患

虫歯・歯周病・口臭・口内炎などの疾患を引き起こす場合があります。

その他

肩こり・歯並びの悪化などを引き起こす場合があります。

親知らずの抜歯について

親知らずを抜歯する時期とその理由

親知らずは、可能な限り早期に抜歯することをおすすめします。理由は下記の通りです。

親知らずが加齢と共に抜きづらくなるため

歯は年齢を重ねるたびに硬くなるものです。硬くなった親知らずは抜歯の難易度が上がり、抜歯にかかる時間が長くなります。治療時間が長くなるということは、その分だけ口を開けている時間が長くなるということ。患者様の負担がかなり大きくなってしまいます。

年齢を重ねると回復力が落ちるため

親知らずの生え方によっては、歯茎の切開など外科処置が必要になる場合があります。

「年を取ると(怪我や病気などの)回復力が落ちる」といいますが、口腔内も同様です。30代〜40代の患者様に比べて、20代の患者様は傷口の治りが早く、傷口がより綺麗に塞がる傾向があると言われています。

(女性の場合)妊娠・出産を控えているため

親知らずの抜歯時には麻酔を施し、抜歯後には抗生物質や痛み止めなどのお薬を服用する必要があるため、女性の患者様は、妊活・出産適齢期の前に親知らずを抜歯することをおすすめします。

また、妊娠中でつわりがひどい状態だと、「歯磨きをする際、お口に歯ブラシを入れるだけで気持ち悪くなってしまう……」という方も少なくありません。ただでさえ親知らずは一番奥に生えている歯のため、他の歯に比べてブラッシングしにくいもの。食べかすなど磨き残しが付着していると、虫歯になったり、親知らずの周りで歯周炎を引き起こしたりするリスクが高くなります。体調を崩しやすい妊娠中に歯茎の腫れや痛みが出ないよう、親知らずは早期に抜歯しておきましょう。

抜歯の難易度について

親知らずの抜歯は、生え方によって異なります。

親知らずが真っ直ぐ生えている場合

| 抜歯の難易度 | 他の歯と同じように抜歯できるため、難易度は高くありません。 |

|---|---|

| 抜歯の所要時間 | 30分程度(麻酔込み) |

| 抜歯の費用 | 1,000円程度 |

親知らずが横向きに生えている場合

| 抜歯の難易度 | 歯茎を少し切ったり、削ったり、糸で縫ったりする必要がありますが、そこまで難易度は高くありません。 |

|---|---|

| 抜歯の所要時間 | 60分程度(麻酔込み) |

| 抜歯の費用 | 3,000円程度 |

親知らずが埋まってまっている場合

| 抜歯の難易度 | 完全に歯が埋まっている場合は、歯科用CTで撮影した画像を確認しながら慎重に進めるため、横向き時より多少難易度が上がります。 |

|---|---|

| 抜歯の所要時間 | 60分程度(麻酔込み) ※下顎管という神経の管に近い場所に親知らずが埋まっている場合は、慎重に治療を進める必要があるため、その分だけ治療時間が伸びる場合があります。 |

| 抜歯の費用 | 3,000円程度 |

親知らずは絶対に抜くべきか

抜歯しなくても良いケース

痛みがなく、噛み合わせが問題ない場合や、歯が抜け落ちた際の“移植歯”として活用できる場合は、無理に抜歯する必要はありません。ただし、親知らずが虫歯や歯周炎にならないよう、自宅で丁寧なブラッシングを心がけましょう。また、歯科医院の定期検診を受けて、専門家にチェックしてもらうことも有効です。

抜歯するべきケース

上記の『抜歯しなくても良いケース』に該当しない場合は、親知らずを早期に抜歯することをおすすめします。

親知らずの抜歯は痛いのか

親知らずの抜歯に伴う痛みは、(抜歯時に)歯茎や骨などを刺激することによって発生します。

抜歯中の痛み

麻酔を施してから抜歯するので、痛みはほとんど感じません。麻酔の効きやすさは歯の炎症度合など個人差があるため、必ず麻酔が充分に効いているか確認してから抜歯していきます。

抜歯直後の痛み

抜歯後は、麻酔が切れた頃に痛みが発生します。ただし、鎮痛剤(痛み止め)などを処方するので、薬を服用することで、痛みをある程度コントロールすることが可能です。ちなみに、痛みのピークは2〜3日後と言われています。個人差はありますが、大体1週間程度で痛みを感じなくなるでしょう。親知らずの生える向きや位置など難易度によって、歯茎の切開や骨削除などの処置を行なった場合は、痛みを感じる期間が長くなることがあります。

抜歯後の痛み

抜歯当日から一定の時間が経過した後も、痛みが発生するケースがあります。

ドライソケット

ドライソケットとは、抜歯によって空いた穴=抜歯窩(ばっしか)を覆うはずの血餅(かさぶたみたいなもの)が脱落して骨が露出した、乾燥してように見える状態を指します。ドライソケットの原因は、過度なうがいによる血餅の脱落や、細菌の感染など。抜歯した部位を食べ物などが刺激することにより、激しい局所痛が発生します。痛み止めを飲んでも痛みが治まらない・強くなる場合などは早急に歯科医院を受診してください。

隣在歯(ばっしか)の知覚過敏

隣在歯とは、抜歯によって空いた穴のこと。温かいものや冷たいものを食べたり飲んだりした際に、抜いた親知らずの隣の歯から、しみるような痛みを感じる場合があります。

術後感染

患者様自身の免疫力低下や、処方された抗生物質の飲み忘れなどが原因で、細菌感染による痛みが発生する場合があります。親知らずの抜歯後は、「不用意に指で抜歯窩を触らない」「処方された抗生物質を飲みきる」「きちんと食事をとること」に注意して過ごしましょう。

親知らずを抜歯する際の流れ

簡単なケース:所要時間30分程度

- 麻酔を施す

- 麻酔が効くまで待機(20〜30分)

- 口腔内の清掃

- 抜歯(歯茎と歯の隙間をつくり、

歯に力をかけてゆっくり動かす) - 止血

- 止血が確認できたら治療終了

難しいケース(横向き・埋まっている):所要時間60分程度

- 麻酔を施す

- 麻酔が効くまで待機(20〜30分)

- 口腔内清掃

- 歯茎を切開して、歯が見える状態に

する(剥離) - 歯を動かすために削る

- (場合によって歯を分割)

- 抜歯

- 切開した部分を糸で縫合

- 止血を確認して終了

親知らず抜歯後の腫れについて

親知らず抜歯後の腫れ具合は、体調や親知らずの生え方など個人差があります。

とはいえ、腫れを悪化させないために、抜歯後は「体調管理に気を付ける」「入浴・運動・飲酒など血流が良くなることを避ける(血液が固まりにくくなるため)」「喫煙を控える(血流が悪くなるため)」といった点に注意して過ごしましょう。

腫れる期間

腫れのピークは、抜歯した翌日から2日〜3日後です。その後1週間ほどかけて、徐々に落ち着いてきます。

抜歯後の注意点

血流が良くなることを避ける

抜歯後は、腫れだけでなく出血を伴うので、運動・入浴・飲酒など血流が良くなることは避けて、抜歯後1日〜2日は安静に過ごしてください。また、過度にお口をすすぐことも避けましょう。

1週間程度腫れが続くことを認識しておく

特に下顎に生えている親知らずを抜歯した後は、頬が腫れる可能性があります。腫れは抜歯の翌日から2日〜3日後をピークに、1週間ほどかけて治まっていきます。親知らずの抜歯後には旅行など大事な予定を入れるのは避けるのが吉でしょう。

痺れる感覚を覚えたら歯科医院を受診する

治療後も麻酔が効いているような痺れた感覚が続く場合は、直ちに歯科医院を受診しましょう。医師に診てもらう必要があります。(患部が)麻痺している可能性があります。万が一麻痺していた場合は、ビタミン剤を服用して経過を観察することが一般的です。

一時的に痣ができている

抜歯後に顎や首あたり青あざ(一過性の皮下出血班)ができることがあります。

親知らず抜歯でよくあるご質問

Q.どんな時に親知らずが痛くなりますか?

A.親知らずが虫歯や歯周病などになってしまった場合や、親知らずが萌出する場合(生えてくる)・智歯周囲炎や歯性感染症を引き起こした場合など、様々なケースが考えられます。

Q.親知らずが真っ直ぐ生えないのは

何故ですか?

A.真っ直ぐ生えてくる場合もありますが、一般的には、現代人の顎の骨が小さく、親知らずが並ぶスペースが確保されていないため、と言われています。現代人は調理や食事の変化に伴い、硬いものを食べる必要がなくなり、顎の骨が小さくなったため、親知らずが並び切らず横向きに生えたり、生えてこなかったりする人が増えているそうです。

Q.親知らずが再び生えることは

ありますか?

A.一度抜いた親知らずが再び生えてくることはありません。

Q.虫歯になった親知らずを抜かずに

治療する方法はありますか?

A.親知らずが真っ直ぐきれいに生えており、噛み合わせに問題ない場合は、虫歯になった親知らずを治療することが可能です。ただし、親知らずは口の中の一番奥にある磨きづらい場所のため、ブラッシングなど自宅ケアが難しい場合は、虫歯や歯周病になる前に歯科医院で抜歯することをおすすめします。

Q.親知らずを抜歯する前日の注意点は

ありますか?

A.特に注意していただくことはありません。強いてあげるなら、麻酔が効きづらくなってしまう可能性があるため、前日はたっぷり睡眠を取り、体調を整えておいてください。

Q.親知らずの抜歯にはどのくらいの

時間がかかりますか?

A.真っ直ぐ生えている場合など難易度の低い簡単なケースだと、麻酔を含めて30分ほどで抜歯できます。横に生えていたり埋まっていたりする難易度の高い場合は、症例に応じて60分〜ほどの時間が必要です。

Q.親知らずの抜歯にはどのくらいの

費用がかかりますか?

A.真っ直ぐ生えている場合など難易度が低い場合は1,000円程度、横に生えていたり埋まっていたりする難易度の高い場合は3,000円程度かかります。

(保険適用の3割負担時)

Q.一度の治療で親知らずが抜けず、途中で抜歯を中止するケースはありますか?

A.安全性を確保するために、一度時間を置いてから抜歯するケースはあります。下顎には下顎管という神経の通る管があり、万が一下顎管を傷つけてしまうと麻痺が残ってしまう可能性があるためです。下顎管に近い親知らずを抜く際は、一度時間をおいて歯が自然に萌出しようとする力を利用して、下顎との距離を取りながら抜歯するという方法を選択する場合があります。

Q.親知らずが虫歯の場合、

抜歯の難易度は上がりますか?

A.小さな虫歯の場合、抜歯時に支障はほとんどありません。ただし、大きな虫歯により歯が脆くなってしまっている場合は、抜歯の難易度が上がります。

Q.親知らずを抜くと小顔になるって

本当ですか?

A.断言はできませんが、抜歯後に顔が細くなったように見えるケースは散見されます。考えられる要因としては、親知らずを支えていた顎の骨が吸収されてエラの部分が少し痩せたように見えたり、しっかり噛み合わさっていた親知らずを抜くことで筋肉が緩まって(ボトックス注射のように)顔がスッキリして見えたりする場合があるようです。

親知らずの抜歯監修

海神あらき歯科・矯正歯科

院長加藤佑治

海神あらき歯科・矯正歯科では、患者さんの安全性に最大限配慮して、親知らずの抜歯を行なっています。

歯科用CTを用いた精度の高い治療計画を提案し、充分に麻酔が効いた鎮静下で、抜歯を行なっています。また、症例や難易度によっては、口腔外科認定医と連携して治療を行なうことも可能です。

経 歴

- 鹿児島県 ラ・サール高等学校

- 東京医科歯科大学 歯学部

- 東京医科歯科大学 歯学部附属病院

歯周病外来 勤務 2016-2020 - 東京医科歯科大学 非常勤講師 2021

- 埼玉県 斉田歯科医院 勤務

- 愛知県 加藤歯科医院 副院長

所属学会

- 歯学博士(東京医科歯科大学 歯周病学分野)

- 日本歯周病学会

- 日本臨床歯周病学会

- なんかよう会

- VL会

- LIFE

診療メニュー

他にどんな歯科治療をお探しですか?

海神あらき歯科・矯正歯科では、あらゆるお悩み・症状に対応可能です。痛いのを治したい、しっかり噛みたい、見た目をキレイにしたい。皆様のお悩みは人それぞれです。患者様一人ひとりのお悩みにしっかりと耳を傾け、治療の内容について丁寧に話し合いをしていきます。歯のことでお悩みでしたらコーナン京葉船橋インター店2階の歯医者の当院までお気軽にご相談ください。