小児歯科

24時間WEB予約実施中

子供の虫歯

子供が虫歯になる原因とは

むし歯の原因となる要素には「糖質」「歯の質」

「細菌」の3つがあります。これらの要素が重なって時間が経過すると、むし歯発生の原因につながると言われています。このメカニズムは子供に限ったことではなく、大人も同様です。

今回は、中でも子供に多く見られるむし歯の原因をピックアップしてご紹介します。

お菓子のだらだら食べ

甘いものが好きなお子様は多いでしょう。あなたのお子様は、甘い食べ物やお菓子などを長い時間、だらだらと食べてしまっていませんか?

実は、同じ量の砂糖であっても、長い時間続けて食べる場合と決まった時間内に食べ切ってしまう場合とでは、むし歯になる確率が変わってくるのです。

口の中には本来、虫歯にならないよう、食事後に歯を再石灰化する機能が備わっています。

しかし、甘いものやお菓子をだらだらと長時間食べ続けてしまうと、その再石灰化の機能が十分に発揮されず、むし歯になりやすい環境を作ってしまうのです。

そのため、お菓子や甘いものをだらだらと長時間食べ続けることは、歯にとって好ましい状況ではありません。特に飴やガム、キャラメルなどは口の中に長時間残りやすいため、注意が必要です。

歯磨きがしっかりできていない

歯磨きがていねいにできていない場合、虫歯の原因になってしまいます。磨き残しがよく発生する箇所は、奥歯の溝や歯と歯の間、歯と歯茎の境目などです。奥歯はどうしても磨きにくい場所ですし、歯の溝の部分にはプラークという歯垢が溜まりやすい傾向にあります。そのため、シーラントと呼ばれる歯の溝にプラークが溜まりにくくする詰め物をすることも、むし歯予防の一つの方法です。

お子様が上手く歯磨きできるようになるまではすべてを任せず、小学生から中学生ごろまでの間は、仕上げ磨きや歯磨き後の確認をしてあげてください。

なお、歯間の汚れは歯ブラシだけで磨き切ることが難しいため、子供専用の歯間ブラシやフロスを使用して仕上げ磨きをしてあげると良いでしょう。

親から子どもにうつる

実は、むし歯菌は赤ちゃんのお口の中には存在しません。

ニュータンス菌などに代表されるむし歯菌は、親から子供にうつると言われています。

母乳やミルクによって食事を摂っている間は、うつることがありません。しかし、離乳食に移行後、親が使っているスプーンをそのまま使ったり、温かいものを冷ます際に息を吹きかけたりすることで、親の唾液に含まれるむし歯菌がうつってしまうと考えられています。他にも、子供へのスキンシップでもむし歯菌が感染する可能性があるのです。

赤ちゃんの頃に口内のむし歯菌が少なかった子供は、成長後もむし歯菌が少ないままでむし歯になりにくいと言われています。

生後1年半から2年半ごろまでの、奥の乳歯が生え始める時期は感染しやすいため気をつけてください。

エナメル質の量が少ない

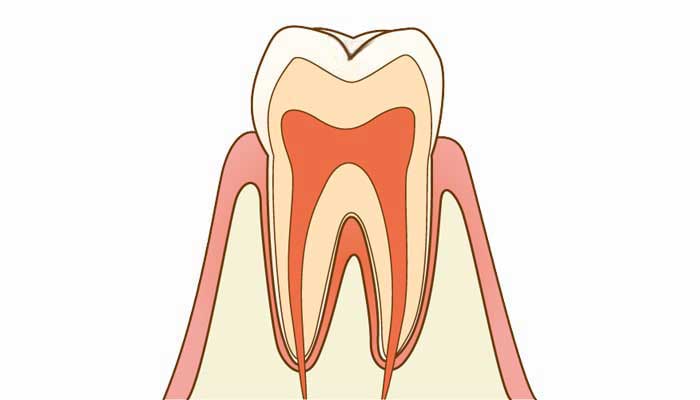

歯の一番外側を覆っている物質を「エナメル質」と言い、「むし歯」とは歯のエナメル質が溶けて穴が空いてしまった状態のことです。

子供の乳歯を覆うエナメル質の厚さは大人の永久歯の約半分程度しかなく、表面がやわらかいためエナメル質に穴が空きやすい状態にあります。そしてその分、むし歯の進行もはやいです。定期的に歯医者に来院してフッ素塗布をおこない、むし歯に負けない歯を作りましょう。

むし歯を防ぐために

意識したいポイント

むし歯を防ぐために意識したいポイントは「甘いものやお菓子を長時間続けて食べない」「周りの大人が子供にむし歯菌をうつさないよう注意する」「ていねいに歯磨きをする・仕上げ磨きをする」「フッ素塗布を定期的におこなう」などがあります。

-

甘いものやお菓子を長時間続けて

食べない

お菓子をだらだら長時間続けて食べてしまうと、むし歯のリスクが高くなります。おやつを食べる時間を決めて、時間内に食べ切ってしまうようにしましょう。また、歯にくっつきやすい食品はむし歯になりやすいため、おやつを選ぶ際の参考にしてください。

-

周りの大人が子供にむし歯菌を

うつさないよう注意する

口移しや食器・カトラリーの共有は避けましょう。

生まれたばかりの赤ちゃんの口の中には、むし歯菌は存在しません。両親や祖父母などの周囲の大人の唾液を介して、子供にむし歯菌がうつると言われています。口移しでごはんを与えたり、同じカトラリーを使用したり、過度なスキンシップをおこなう等の行為は避けるのが望ましいです。 -

ていねいに歯磨きをする・

仕上げ磨きをする

汚れがつきやすいポイントを押さえ、ていねいに歯磨きをおこない、歯磨きグッズなどを使用して仕上げ磨きをおこないましょう。

小学校から中学年くらいまでは、子供だけではなかなか上手に磨けません。周囲の大人が、歯磨きの最終確認をしてあげてください。確認の際、どこに汚れが残りやすいか把握しておくことが重要です。 -

フッ素塗布を定期的におこなう

定期的に歯科医に通い、フッ素を塗布しましょう。最近は歯に対する親御さんたちの意識が向上しており、自宅でもフルオールジェルやフッ素が配合されている歯磨き粉を使用されているご家庭が多いようです。

しかし、歯科医で使用されているフッ素濃度は、一般的に販売されているものよりも高いため、定期的に検診を受けてフッ素を塗ってもらうと良いでしょう。

予防歯科について

むし歯になりやすいおやつ

飴・キャラメル・チョコレート・ガムなど

むし歯になりにくいおやつ

野菜・くだもの・せんべい・チーズなど

汚れが溜まりやすいポイントである「奥歯の溝の部分」「歯と歯茎の境目」「歯と歯の間」は、必ず押さえておきましょう。また、歯ブラシだけでは口腔内の汚れの7割ほどしか落とせないため、フロスを使用したり、磨き残しが心配であれば染め出し液を使って磨いたりする等の工夫により、歯磨きの精度が向上します。

むし歯になりやすい・

なりにくいはあるのか

同じ環境で育っているお子様が同じように食事をとって同じように歯磨きをしても、「むし歯になりやすい・なりにくい」は各々で分かれます。なぜかというと、歯や唾液の質に違いがあるためです。これらの質は生まれながらにして決まっているため、人によって違いが生まれます。

歯の質が弱い

身体の中でも一番硬い組織とされる「エナメル質」が、私たちの歯の一番外側を覆っており、その硬さはなんと、ガラスや鉄よりも硬いと言われているほどです。

むし歯になりやすい人の中には「エナメル質形成不全」が要因となっている場合があります。これは生まれつき歯の表面のエナメル質がうまく作られず、歯に変色や欠けがみられる状態で、6歳臼歯に多くみられます。

エナメル質形成不全の部分は歯が弱っている状態であるため、むし歯になりやすいのです。さらに、むし歯の進行も早くなるため注意が必要といえます。

唾液

「唾液」と「むし歯」にどのような因果関係があるのだろうと思われる方もいるでしょう。

実は、唾液は口内をむし歯になりにくい環境にするために、とても大切な役割を果たすのです。唾液の役割には、むし歯菌によって溶かされた歯を修復する再石灰化と呼ばれる機能や、口内を清潔にする自浄作用と呼ばれる機能があります。

その他にも、細菌の増殖を抑制したり、口内が酸性に傾いてむし歯になりやすい環境になることを防いだりと、むし歯予防に関するさまざまな役割を担っています。つまり、唾液の量が少ないとむし歯になるリスクが高くなるのです。

子供のむし歯予防

歯医者で行うケア

-

定期的な検診を歯医者でおこないましょう。

歯科検診では、むし歯や歯の生え変わりのチェック、歯並びの状態確認、歯ブラシチェックを行ないます。むし歯は進行すればするほど痛みが強くなり、治療における子供への負担も大きくなりがちです。定期的な検診によって早い段階でむし歯を発見・治療できるため、治療による子供への負担を最小限に抑えられます。

さらに定期検診では、フッ素も塗布します。フッ素配合ジェルや歯磨き粉をご家庭で使用するのもむし歯予防には効果的ですが、歯医者で使用するフッ素の配合量は1450ppmと、市販のものと比べて非常に高濃度です。定期的にフッ素を塗ることで歯を強くし、むし歯予防が叶います。

自宅で行うケア

-

子供の歯磨きが上達するまでは、磨き残しがないか最後に確認をおこないましょう。磨き残しがあった場合は、仕上げ磨きをしてあげてください。

小学校の高学年の年齢になった頃、歯磨きがまだあまり上手できないようであれば、染め出し液を使用して上手く磨けていない箇所を一緒にチェックし、ポイントを押さえた歯磨きができるよう教えてあげましょう。また、歯ブラシだけでは取り切れない汚れもあるため、歯ブラシと併せてフロスなどの使用をお勧めします。

むし歯は何歳からなるのか

口の中にむし歯菌がなければ

むし歯になることはありません

子供がむし歯になるかどうかは、生後1歳半から2歳半ごろまでの間に決定します。この時期に口内にむし歯菌が存在するかどうかによって、今後むし歯になるか否かが決まるのです。この時期の口内にむし歯菌がなければ、子供が成長した後もほとんどむし歯はできません。

むし歯にならない為のケア

フッ素は歯を強くするだけでなく、歯を溶かす「脱灰」と言う現象が起きてもそれを阻止し、修復する「再石灰化」も促します。

一度フッ素を塗布したら、3ヶ月ほどは効果が持続するとされています。当院では4ヶ月ごとに定期検診をおこなっているため、検診の度にフッ素を塗布するだけでも十分なむし歯予防が可能です。

ここからは、定期検診の他にできるケアを紹介します。

-

正しい歯磨き

自宅でおこなう毎日の歯磨きは、むし歯予防にも大変重要です。むし歯になりやすいポイントや汚れが溜まりやすい場所を押さえた上で、子供の歯を磨いてあげてください。また、子供が自分で歯磨きをするようになった場合も、最後の確認は必ずおこないましょう。発育具合によって差はありますが、小学校の中学年くらいまでは確認をしてあげてください。

-

シーラント

フッ素塗布と並んでよく知られるシーラントと呼ばれる処置も、子供のむし歯予防に効果があります。

シーラントとは、むし歯になりやすい奥歯の溝の部分をあらかじめ埋めてむし歯を予防する方法です。シーラントは樹脂性のプラスチックを原料としており、中にはフッ素も含まれているため、歯の表面を強化する効果もあります。

-

食生活

むし歯予防には、健康な食生活を送ることも大切です。特に「食事の時間や回数」「おやつの内容」には気をつけましょう。

食事の時間や回数に関しては、だらだら時間をかけて食べてしまわないよう、決まった回数を決まった時間に食べるようにします。

「歯磨きの仕方がわからない」「しっかり磨けているか不安」など、子供の歯磨きに関して悩みがある場合は、歯科医や歯科衛生士などの歯のプロフェッショナルたちにご相談ください。実際に歯ブラシやケアグッズを使いながら、わかりやすくご説明いたします。

また、おやつに関しては、歯にくっつきやすく長い時間口内に残るもの(飴やガムなど)は避けましょう。理想的で健全なおやつは、おにぎり・さつまいも・果物・せんべいなどです。

乳歯の治療方法

-

C0の場合

C0は初期むし歯と言われますが、治療は不要です。

溶かされた歯をもとに戻す再石灰化と呼ばれる働きによって、むし歯になりかけている歯をもとに戻せます。 -

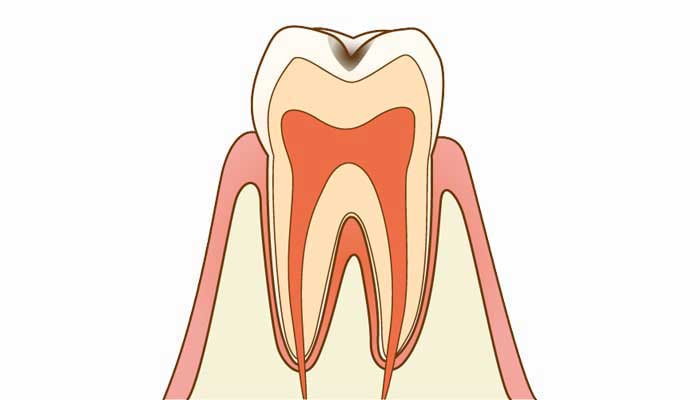

C1の場合

歯の一番表面のエナメル質に穴が空いており、この段階から歯を削る治療が必要です。

-

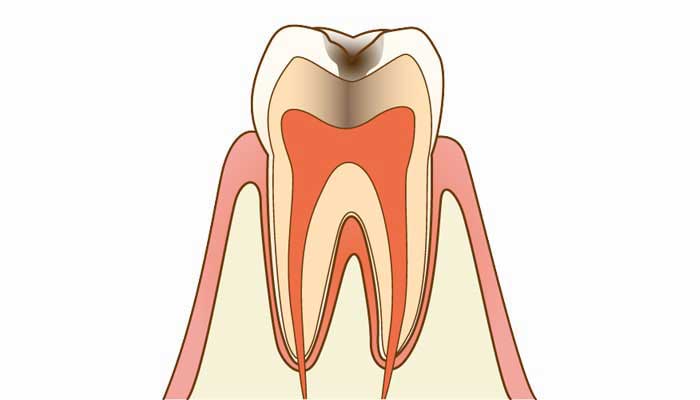

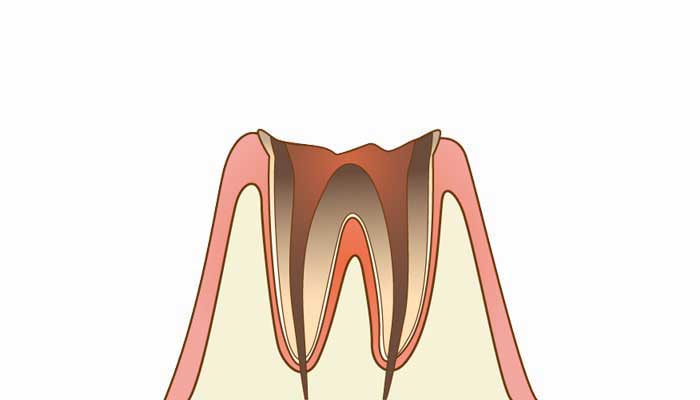

C2の場合

エナメル質の下の象牙質と呼ばれる柔らかい部分にむし歯が到達している状態です。この段階までむし歯が進行すると、痛みが出る可能性があります。

-

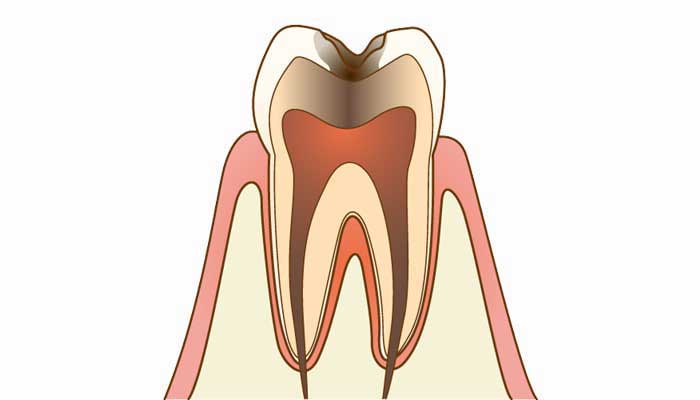

C3の場合

神経までむし歯が到達している状態です。

この状態までむし歯が進行すると、痛み止めの薬を服用しても痛みが治まらなかったり、眠れないほど強い痛みを感じたりします。このようにむし歯が神経まで到達している場合は神経を除去するため、治療に何度かの通院が必要です。 -

C4の場合

ほとんどの歯が溶けてしまい、歯の根本部分だけが残っている状態です。ここまでむし歯が進行していると、抜歯をおこなう場合がほとんどです。

治療方法

・フッ素塗布

・シーラント

治療方法

CR(コンポレットレジン)

むし歯を削り取り、削った部分にプラスチックの樹脂を詰めます。大人のむし歯治療で使用するものと同様です。

治療方法

むし歯の部分を削り取り、C1と同様にCR(コンポレットレジン)を詰めます。

大人であれば型取りをして後日詰めものを入れますが、子供の場合はのちに永久歯に生え変わるため、必ずしも型どりの必要はありません。

治療方法

細い針の様な器具を使用して歯の中の神経を取り除く、神経治療をおこないます。

治療方法

治療可能な箇所が残っていないため、基本的には抜歯をおこないます。

しかし、永久歯がすぐに生えてこず、生えてくるスペースの確保ができそうにない場合は抜歯をおこなわず、乳歯を残したまま補強によって治療する場合もあります。

治療が難しい場合

歯科が苦手だったり、子供が治療を嫌がってしまったりする場合、歯を削っての治療はなかなか困難です。

器具が口内にある状態で動いてしまうとケガの恐れもあるため、治療の強制はおすすめできません。

他にも、嫌がる子供に対して無理やり処置をおこなってしまうと、歯科に対する恐怖心が増してしまい、今後の通院がより一層困難になってしまいます。このような場合は無理に治療をおこなわず歯科への慣れを優先し、むし歯の進行をストップさせる治療をおこないましょう。

対策

子供が歯科に慣れることを優先します。例えば、目の前で使用する器具の説明をおこない、子供に実際に触れてもらって恐怖心を取り除いたり、歯ブラシなどを使用して口内に触れられる状況に慣れてもらったりして、「歯科=怖い場所」という印象を変えていきましょう。

どうしても難しい場合は、フッ化ジアミン銀と呼ばれるむし歯の進行を止める薬を使用し、経過観察をおこなう場合もあります。

しかし、フッ化ジアミン銀はむし歯の部分を黒く変色させてしまうため、前歯などの目立つ歯には使えません。また、フッ化ジアミン銀は応急処置に過ぎないため、歯科に慣れてきたタイミングで適切な治療をおこなう必要があります。

赤ちゃんの歯について

赤ちゃんの歯が生える時期

赤ちゃんの歯が生え始める時期は一般的に、生後6か月〜9か月ころです(個人差あり)。

歯が生え始める前兆は生後4〜7か月ごろから見られ、歯の生えはじめによる歯茎の痛みでぐずったり、不機嫌になったりする子もいます。また、歯茎のむず痒さを紛らわすために玩具や洋服を噛む子もいるでしょう。

歯が生えてくる順番は多くの場合、はじめに下の前歯が2本生えてきて、続いて上の前歯2本が生えてきます。

歯が生えてくる順番と場所

- 6か月ごろ:下の前歯2本

- 10か月ごろ:上の前歯2本

- 1歳ごろ:上下とも前歯の隣の歯

(計8本) - 1歳半ごろ:最初の奥歯

- 2歳ごろ:犬歯

- 2歳半ごろ:最後の奥歯

第2乳臼歯と呼ばれる一番奥の歯が一番最後で、2歳半から3歳ごろに生えてきます。

成長には個人差があるため、焦らずに見守ってあげてください。

歯がなかなか生えてこない

歯がなかなか生えてこない場合、以下の要因が考えられます。

乳歯萌出遅延

1歳を超えても全く歯が生えてこない状態のことを、「乳歯萌出遅延」といいます。

多くの場合は3歳までに乳歯が生え揃うため、乳歯萌出遅延の場合でも、3歳になるまでは様子を見ることが大半です。身体の発達と同様に歯が生える速度も人によって異なるため、焦らずに様子を見てあげてください。

先天性欠如

乳歯や永久歯が生まれつき足りない場合があり、「先天性欠如」といいます。

先天性欠如は歯の形成異常の一つで、すきっ歯になったり咀嚼がうまくできなかったりと、歯ならびや噛み合わせなどに影響を与えます。永久歯に見られるケースが多く、その場合は永久歯が生えてこないため、歯科で定期的なケアをおこない、乳歯を大切に扱うことが重要です。

先天性欠如は歯の形成異常の一つで、すきっ歯になったり咀嚼がうまくできなかったりと、歯ならびや噛み合わせなどに影響を与えます。永久歯に見られるケースが多く、その場合は永久歯が生えてこないため、歯科で定期的なケアをおこない、乳歯を大切に扱うことが重要です。

「もしかしたら先天性欠如なのではないか」と不安に思うことがあるなら、まずはお近くの歯科や矯正歯科に相談してみてください。

小児矯正について赤ちゃんの歯磨きについて

歯磨きを始める時期

まずはガーゼ磨き、離乳食への

切り替え時に歯ブラシへ

赤ちゃんに乳歯が一本でも歯が生えてきたら、歯を磨き始めるタイミングです。

乳歯は、下の前歯から生え始めます。まずはガーゼや綿棒などを使って、口の中に触れる練習から始めましょう。

歯磨きを嫌がる場合は無理におこなわず、口の中に触れることに慣れ始めてから赤ちゃん用の歯ブラシに切り替えていくこともポイントといえます。この場合も、決して無理はしなくて大丈夫です。赤ちゃんがご機嫌なときに少しずつトライしてみましょう。

離乳食に切り替え奥歯が生えてくる頃には、赤ちゃん用の歯ブラシで磨き始めます。食べ物の汚れが歯についたり、食べ物のカスが奥歯に詰まったりするためです。これらの汚れはガーゼや綿棒ではきれいに除去できないため、歯ブラシによる歯磨きを習慣化しましょう。特に歯と歯茎の境目や奥歯、上の前歯のうら側などは磨き残しが発生しやすいため、意識して磨くようにしてください。

赤ちゃんにおすすめの歯ブラシ

シリコンタイプの指歯ブラシ

シリコンタイプは、赤ちゃんの繊細な歯茎にも優しい素材です。指に歯の感覚が直接伝わるため力加減がしやすく、磨きやすい点もおすすめです。

持ち手が丸い歯ブラシ

持ち手が丸い形状の歯ブラシは赤ちゃんも握りやすく、慣れるまでは噛ませてあげたり、お口の中に入れる練習ができたりして便利でしょう。丸い形状であれば喉の奥に届かないため安心して歯磨きできます。

ストッパー付きの歯ブラシ

ストッパーが付いていることにより、喉をついてしまう心配なく安全に歯磨きできるのが特徴です。

ブラシ部分が小さく、

柔らかい毛の歯ブラシ

赤ちゃんの口は大変小さいため、なるべくブラシ部分が小さいものを選びましょう。また、デリケートな歯茎を傷つけないよう、毛が柔らかい歯ブラシを選んであげてください。

歯磨きを嫌がる子への対策

口の中にものがある状態に

慣れてもらう

口の中に歯ブラシが入る違和感によって歯磨きを嫌う子には、口の中にものが入る状態に慣れてもらいましょう。清潔な指で口の中をマッサージしたり、ガーゼや綿棒を使用して歯を磨いてみたりしてみてください。

他にも、小さい頃から歯がためを使用すると遊び感覚で慣れることができ、歯磨きへの抵抗感が和らぎます。

磨く力加減を変えてみる・

マッサージをする

歯ブラシで磨いたときに嫌がる子は、歯茎や頬に歯ブラシが当たって痛みを感じている可能性があります。歯磨き時の力加減や磨く位置に気を付けてあげてください。

特に口に力が入ってしまっている場合、頬に歯ブラシが当たり、痛みや不快感を与えてしまいます。まずは口の周りや口内をマッサージしてあげ、リラックスした状態になったら再チャレンジしてみてください。

ジェルタイプの歯磨き粉を使う

泡立ちが少ないジェルタイプの歯磨き粉は磨くべき部分が確認しやすく、子供への負担も少なくなります。

口内が泡でいっぱいになると子供の集中力は切れてしまい、磨く側も泡によって磨くべき汚れが目視しづらいです。

さらに、ジェルタイプの歯磨き粉には様々な味があるため、子供にお気に入りの味を見つけてもらうことで、楽しく歯磨きに取り組めますよ。

よくある質問

Q.治療中に子どもが

泣いてしまわないか不安です。

A.当院では、大学病院の小児歯科勤務経験のある女性歯科医が在籍しています。初めて歯医者さんを訪れたお子様が笑顔で帰れるよう、歯医者さんが苦手なお子様が克服できるように、お子様の成長にあわせた治療を心がけています。一緒に頑張っていきましょう。

また、お子様の治療を行なう前には、保護者の方に治療計画や治療上の注意点を説明し、同意を得て治療することを心がけておりますので、ご安心ください。

Q.乳歯のむし歯は

治療しなくても大丈夫ですか?

A.のちに永久歯に生え変わるため、乳歯のむし歯は治療しなくても大丈夫だと思っている方もいますが、乳歯のむし歯を治療しないで放っておくと永久歯に影響を及ぼす場合があります。

そのため、幼稚園や学校の検診で担当の指導医にむし歯を指摘されたり、ご家庭での仕上げ磨き中にむし歯かなと感じたりした場合は必ず歯科に訪れ、治療が必要かどうか診てもらいましょう。

以下で、乳歯のむし歯が与える影響の例をご紹介します。

-

歯並びに影響が出る

乳歯が虫歯になり進行が進むと、虫歯が大きくなりすぎたせいで歯の頭の部分(歯冠)が大きく欠ける、もしくは抜けてしまいます。

そうするとそのスペースに隣の歯が倒れ込み、次の永久歯が生えてくるスペースを埋めてしまうといった影響があります。

永久歯の生えてくるスペースがないため、不正咬合や歯並びの心配がでてきます。 -

むし歯のリスクが高くなる

乳歯のむし歯が大きくなりすぎると、歯冠と呼ばれる歯の頭の部分が大きく欠けたり、抜けたりします。この空いた空間に隣接する歯が倒れ込み、次に生えてくるはずの永久歯のスペースを埋めてしまうのです。

この影響で噛み合わせが悪くなったり、歯並びがずれてしまったりする可能性があります。 - 生えてくる永久歯への影響 乳歯のむし歯が歯の神経にまで達すると、歯の根元の先にある歯胚と呼ばれる葉の卵を傷つける恐れがあります。歯胚の損傷は、生えてくる永久歯の形態不正や変色などの原因の一つです。

このように、乳歯のむし歯を治療せずに放っておくことによる永久歯への影響はたくさんあります。

永久歯に生え変わるからと放置せずに、定期的に歯科でチェックしてもらいましょう。

Q.麻酔に副作用はありませんか?

A.小児歯科における麻酔の使用は、むし歯が進行しすぎているケースか、抜歯をおこなうケースのみです。それ以外の治療では麻酔は不要で、たとえ使用したとしても、塗る麻酔を使います。

局所麻酔を行なう上で注意すべき副作用といえば、アナフィラキシーショックでしょう。アナフィラキーショックとは、麻酔薬の成分にアレルギー反応を起こし、激しい動悸や呼吸困難などの症状を引き起こす症状です。万が一の事態に備え、多くの医院ではエピペンと呼ばれる補助治療薬を備えています。

なお、歯科で使用される麻酔薬におけるアナフィラキシーショックの発生率は非常に低いと報告されています。

麻酔によるアナフィラキーショックが出たことがある方が身近にいる場合は、皮膚科や大学病院などの医療機関を予約し、事前に検査を受けていただくと安心できるでしょう。

Q.何歳ごろまで仕上げ磨きは

必要ですか?

A.具体的に何歳までという決まりはありませんが、永久歯が生え揃うまでは仕上げ磨きが必要です。

乳歯から永久歯への生え変わりは6〜12歳ごろであり、この時期を混合歯列期と呼びます。混合歯列期は乳歯と永久歯が混ざっているため、きれいに歯を磨くことは難しいです。永久歯を守るためにも、しっかりと仕上げ磨きをおこなってあげましょう。

しかし、12歳にもなると思春期にも差し掛かり、親による仕上げ磨きは難しいかもしれません。そのような場合は、染め出し液を使用して自分で確認するようにしてもらうか、定期的に歯科検診を受けて専門家に歯磨き指導をしてもらいましょう。

Q.歯磨きは1日に何回くらい

必要ですか?

A.理想は、1日2回の歯磨きです。

しかし、歯磨きが苦手な子は少なくありません。嫌がる子供の歯を無理やり磨くのは大変ですし、子供も疲れてしまいますよね。

まずは1日1回、しっかりと磨く習慣を続けることで、3歳になるころには自然と1日あたりの回数を増やせるようになります。また、子供の体調や機嫌に合わせて、回数を調整するなどの工夫も大切です。

1日1回ならば、寝る前の歯磨きが効果的です。睡眠中は唾液が少なく、口内でむし歯菌が増殖しやすい状態になります。そのため、睡眠前にていねいに汚れを落として清潔な状態で就寝するようにしましょう。

歯ブラシだけではなく、フロスやフッ素ジェルを使用するとより効果的ですので、ぜひご家庭で試してみてください。

Q.他の子より歯が生えてくるのが

遅いのは、異常がありますか?

A.1歳をすぎても一本も歯が生えてこない場合は、「乳歯萌出遅延」の疑いがあります。

とはいえ、3歳になる頃には生えそろうケースが大半ですので、焦らずに様子を見てあげてください。

乳低体重児として生まれてきたり、早産の場合に多く見られるようです。なかなか歯が生えてこない場合は、一度歯科での検査をおすすめします。大抵の場合は経過観察になりますが、まれに治療が必要な場合もあります。

例えば、乳歯が骨の中に埋まってしまっている場合、骨を削って歯がでてこられるようにする治療が必要です。その後「開窓けん引」といって歯を引っ張り出す治療を行なう場合があります。

少しでも不安に思う場合は、歯科医で診察してもらいましょう。

Q.子供が大人用の歯磨き粉を

使っても問題ありませんか?

A.子供が大人用の歯磨き粉を使用しても、成分的に大きな違いはないため問題ありません。

多くの場合、大人用の歯磨き粉は爽快感が強くて辛い・苦いと感じることが大半だと思います。好みに合った歯磨き粉を使うことで歯磨きの時間が楽しくなると思いますので、子供のお気に入りの歯磨き粉を使ってあげてください。

大人の歯磨き粉だからといってむし歯予防の効果が高いわけではないため、歯磨きのポイントを押さえてしっかりと磨くことが一番重要です。

Q.歯が抜けたとき、

歯磨きはどうしたら良いですか?

A.いつもと同じように、歯磨き粉をつけての歯磨きで構いません。

歯が抜けた部分を強い力で磨いてしまうと痛みを感じ出血の原因にもなるため、ブラシは直接当てないように気をつけましょう。

歯が抜けた箇所の隣や周辺部分は、優しく磨くようにしてください。それ以外の歯に関しては、通常と同じく磨いていただいて構いません。お口を清潔に保つことが大切です。

Q.子供の歯が抜けたら、

病院に持っていくべきですか?

A.抜けた歯が乳歯であれば、お持ちいただく必要は特にありません。

抜けた乳歯は水できれいに洗ってから水分を取り除き、専用のケースや桐の箱などで保管・管理される方が多いようです。

一方で、何らかのアクシデントにより子供の永久歯が抜けてしまった場合は、病院に持ってきていただく必要があります。その際は、絶対に水道水などで洗ったりせず、牛乳や歯科保存液、または口の中に入れた状態で歯を持ってきてください。

抜けてしまった永久歯を水道水などで洗ってしまうと、歯根膜と呼ばれる膜が傷つき、歯を元に戻せなくなってしまいます。

Q.永久歯が乳歯の横・後ろから出て

きたのですが、どうすれば良いですか?

A.まずは歯科医にかかり、診療してもらいましょう。

もし乳歯の後ろから永久歯が生えてきて乳歯がぐらついているのであれば、その後自然と乳歯が抜けてしまうケースが大半です。

乳歯にぐらつきがなくしばらく抜けそうにない場合は、麻酔をして抜歯することもあります。乳歯が抜けた後は、舌の押す力によって永久歯は歯列に誘導されるため、ご安心ください。

Q.歯並びが悪いのですが、

赤ちゃんにも遺伝しますか?

A.ご両親の歯並びが悪いとお子様の歯並びにも影響する可能性はあります。歯並びは、顎の大きさや歯の大きさ、舌の位置などの遺伝により影響すると言われています。

一方で、遺伝だけが歯並の悪さに影響するとは言い切れません。生活習慣やその子の癖なども、歯並びに影響を及ぼすためです。

歯並びが悪くなるのが心配なのであれば、幼少期の生活習慣や体癖などの環境面に注意を凝らしましょう。歯が生え揃ってきた頃に歯並びが気になるようであれば歯科医師や専門医に相談してみるのがベストといえます。

小児歯科監修

海神あらき歯科・矯正歯科

院長加藤佑治

海神あらき歯科・矯正歯科は、通いやすい歯科医院です。平日19時まで診療を行なっているので学校帰りに通院したり、土日に診療を行なっているので平日を忙しく過ごしている方でも週末に通院したり、ショッピングモール内にあるため買い物帰りに通院したりと、ライフスタイルを問わずに来院いただけます。また、小児歯科を担当する3名の歯科医師は成人の歯科治療にも対応可能です。お子様はもちろん家族全員で通える、西船橋エリアのかかりつけ歯科医院を目指しています。

経 歴

- 鹿児島県 ラ・サール高等学校

- 東京医科歯科大学 歯学部

- 東京医科歯科大学 歯学部附属病院

歯周病外来 勤務 2016-2020 - 東京医科歯科大学 非常勤講師 2021

- 埼玉県 斉田歯科医院 勤務

- 愛知県 加藤歯科医院 副院長

所属学会

- 歯学博士(東京医科歯科大学 歯周病学分野)

- 日本歯周病学会

- 日本臨床歯周病学会

- なんかよう会

- VL会

- LIFE

診療メニュー

他にどんな歯科治療をお探しですか?

海神あらき歯科・矯正歯科では、あらゆるお悩み・症状に対応可能です。痛いのを治したい、しっかり噛みたい、見た目をキレイにしたい。皆様のお悩みは人それぞれです。患者様一人ひとりのお悩みにしっかりと耳を傾け、治療の内容について丁寧に話し合いをしていきます。歯のことでお悩みでしたらコーナン京葉船橋インター店2階の歯医者の当院までお気軽にご相談ください。